FoodBlances公開データ可視化その4です。

FAOサイトで公開されているのFoodBalancesのデータをZIp形式で全期間分ダウンロードできることが分かりました。 今回はこれにより、2010~2020のデータに基づいて、各国の品目別自給率や、生産や用途別利用量の推移をグラフ化してみました。

参考として、全品目をカロリーベースで合計した値の推移も表示しています。

Area(地域)とItem(品目)を選んで、表示更新ボタンをクリックするだけです。是非、お試しください。

以下、解説と実際のシステム画面の構成ですが、解説をとばすなら、こちらへ。

Ⅰ. 解説

1.表示内容

以下の通り、3通りのグラフと、その元データを2通りの一覧表で表示しています。

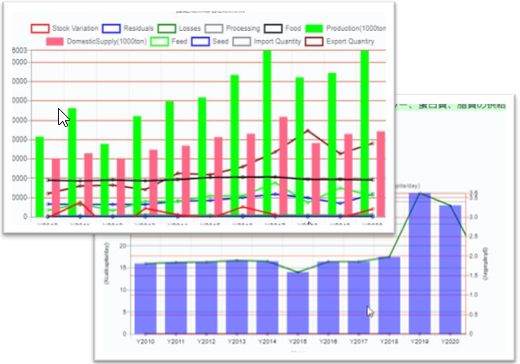

(1)グラフ表示

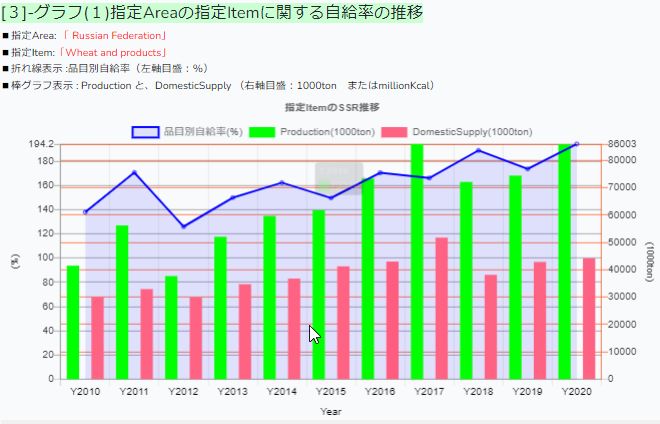

1)グラフ1

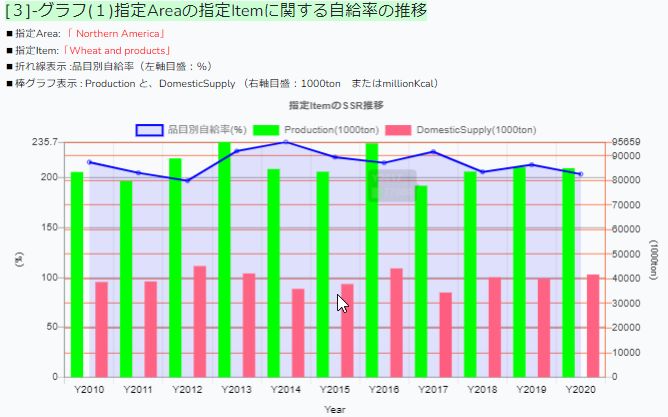

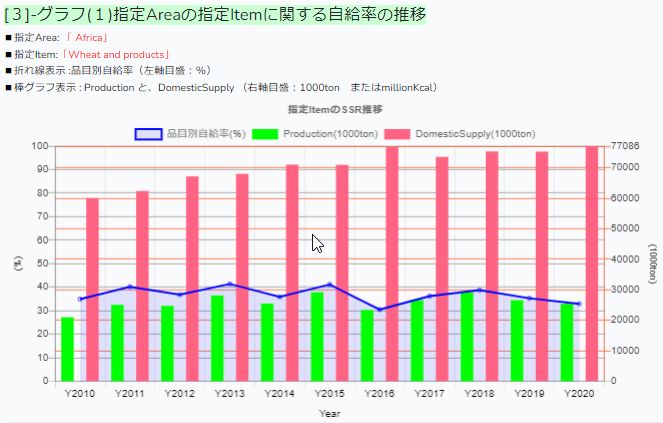

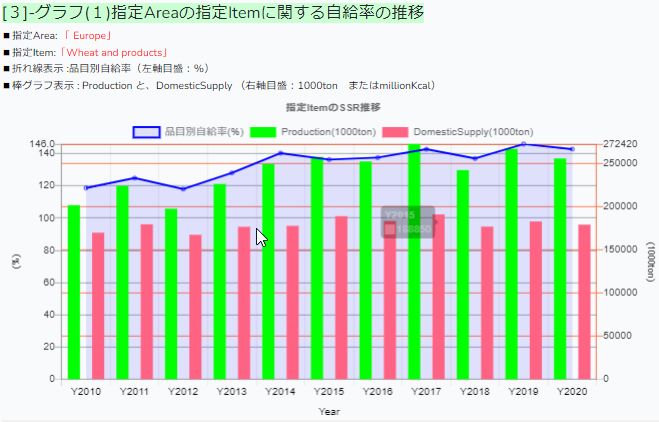

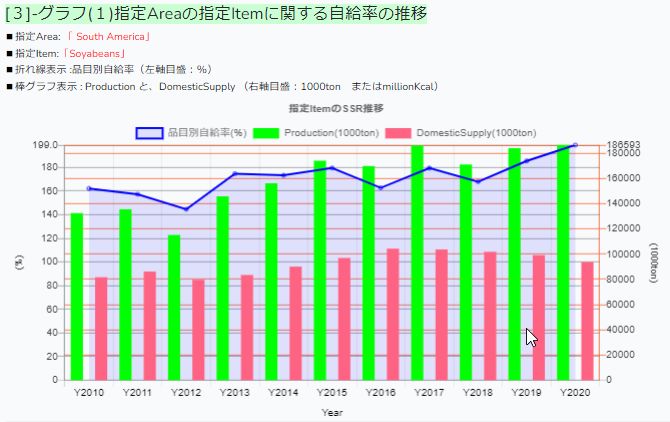

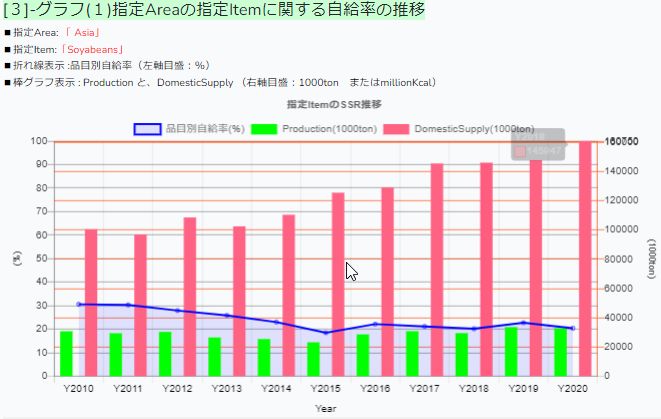

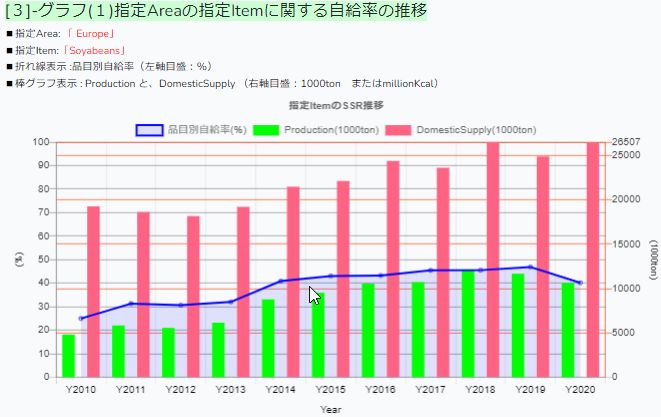

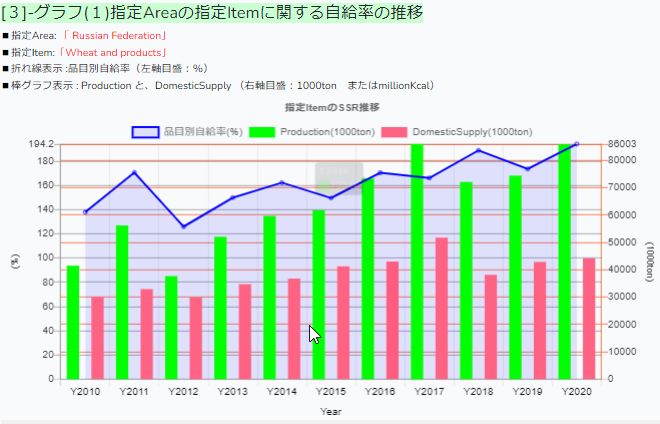

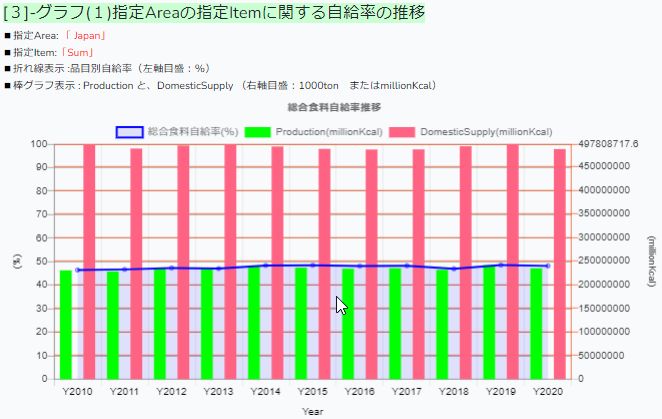

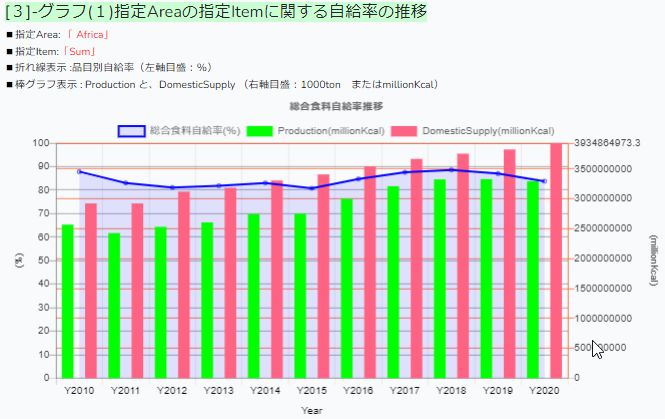

品目別自給率(※品目:「All」とした場合は総合自給率)の推移を表示するグラフです。 折れ線と棒グラフの複合グラフです。

折れ線:自給率(%)で、左軸の目盛に沿っています。

棒グラフ:ProductionとDoemsticsupply(単位1000ton)を右軸目盛で表示 ※品目「All」の場合、右軸目盛の単位はmillionKcalとなります。

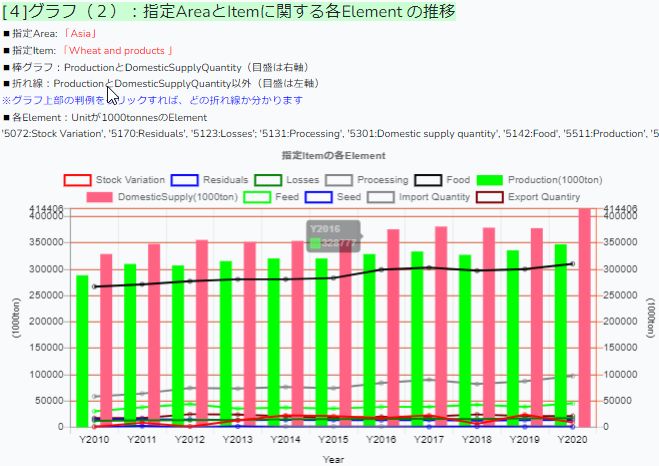

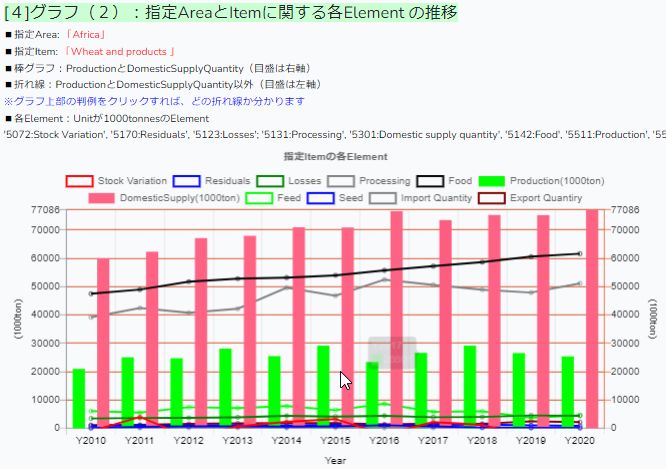

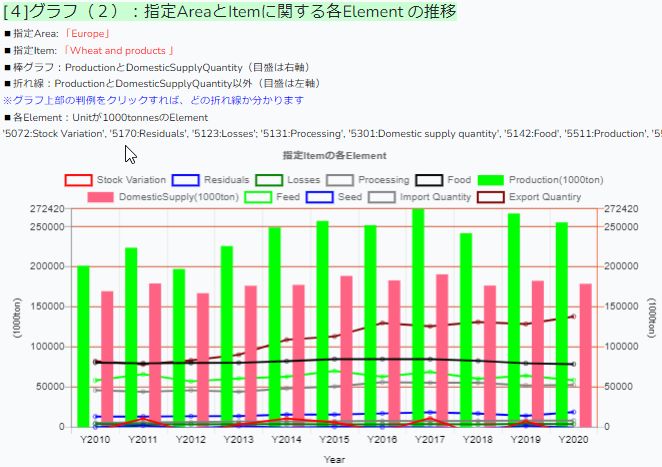

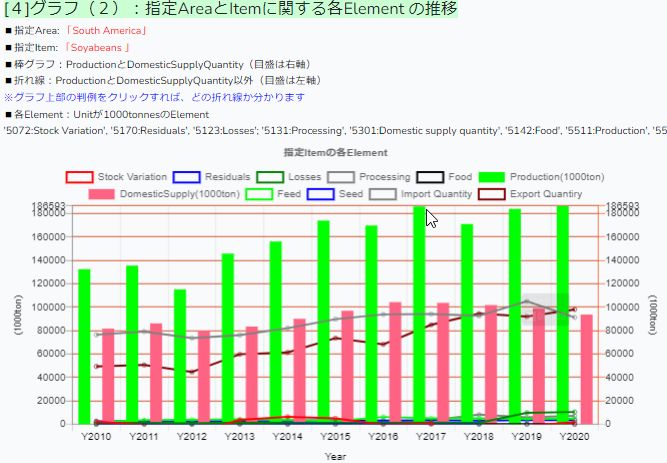

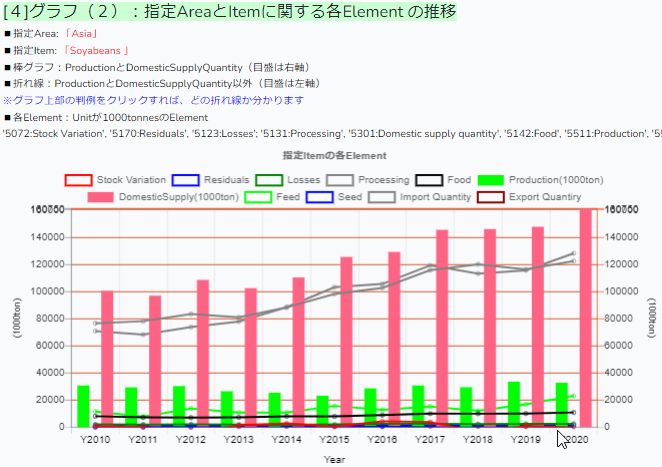

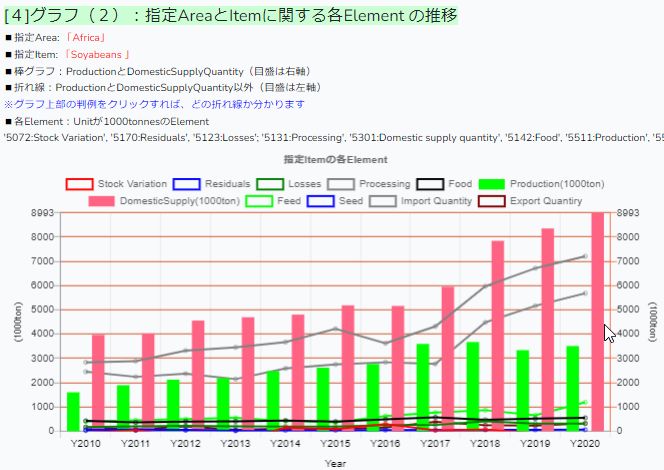

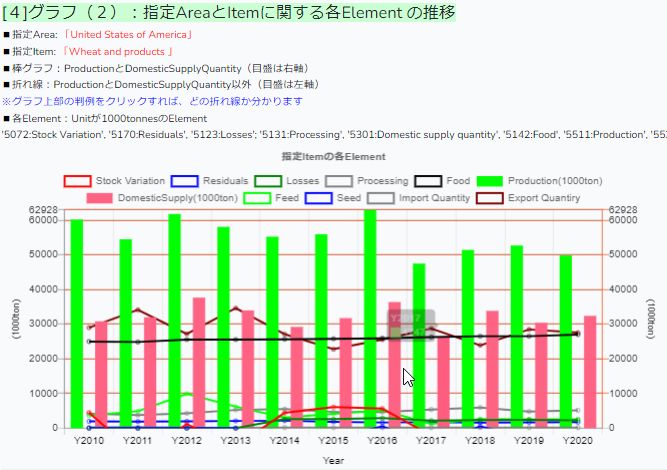

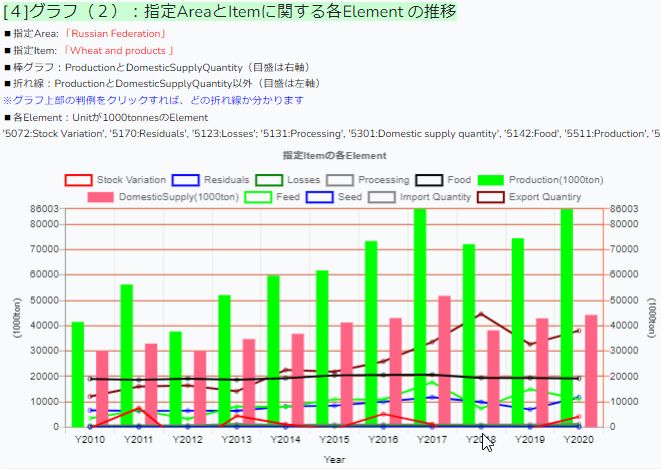

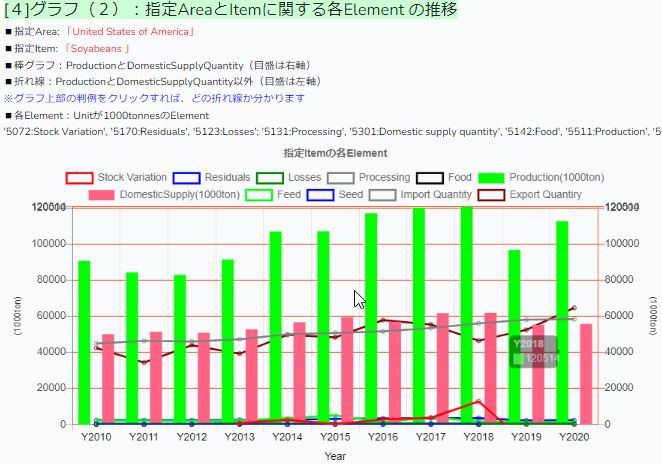

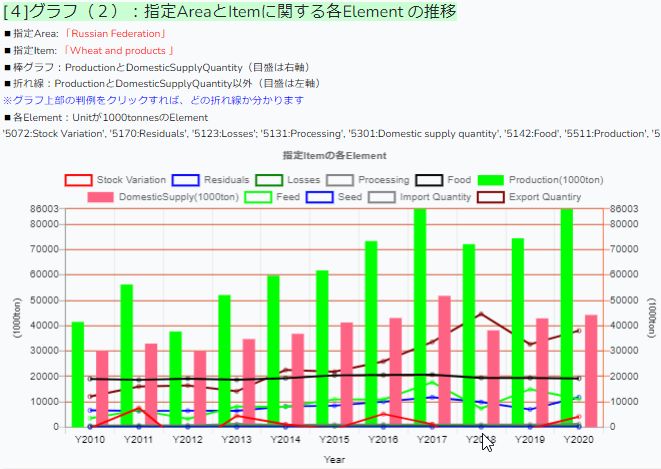

2)グラフ2

単位が1000tonとなっている各Elementの推移を生産量、国内消費指向量を背景に表示。

折れ線と棒グラフの複合グラフです・

折れ線:下記の各Elementで、左軸の目盛に沿っています。

| NO | ElementCode | Element |

| 1 | 5072 | Stock Variation |

| 2 | 5123 | Losses |

| 3 | 5131 | Processing |

| 4 | 5142 | Food |

| 5 | 5170 | Residuals |

| 6 | 5301 | Domestic supply quantity |

| 7 | 5511 | Production |

| 8 | 5521 | Feed |

| 9 | 5527 | Seed |

| 10 | 5611 | Import Quantity |

| 11 | 5911 | Export Quantiry |

棒グラフ:ProductionとDomestic supply quantity(単位1000ton)を右軸目盛で表示

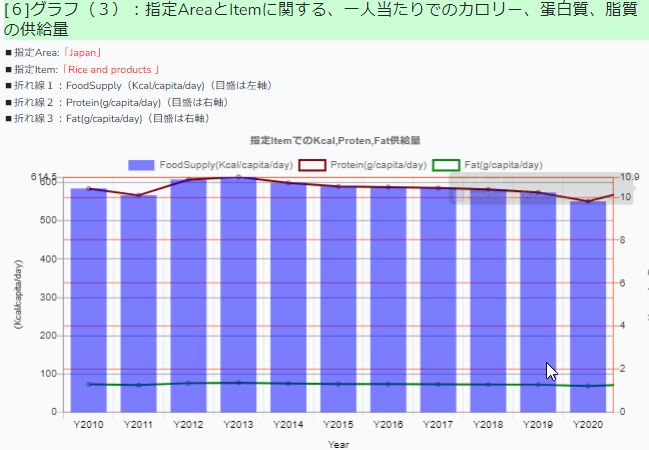

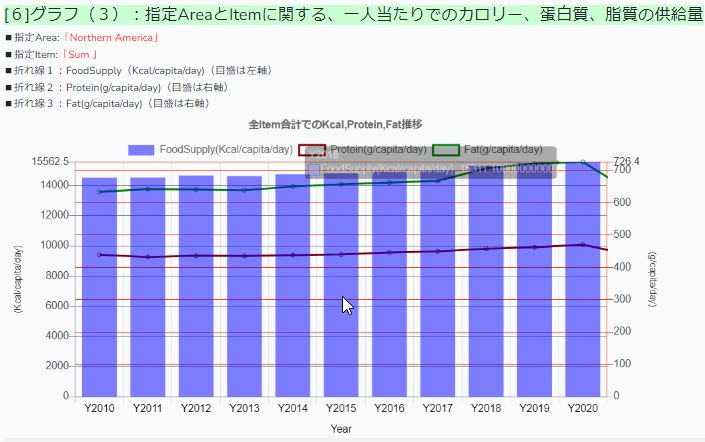

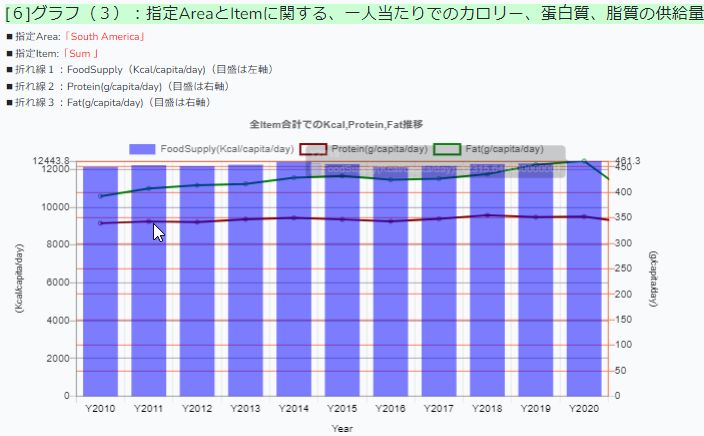

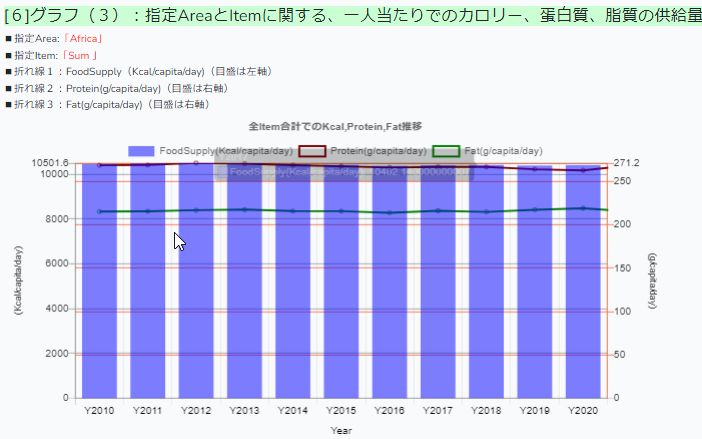

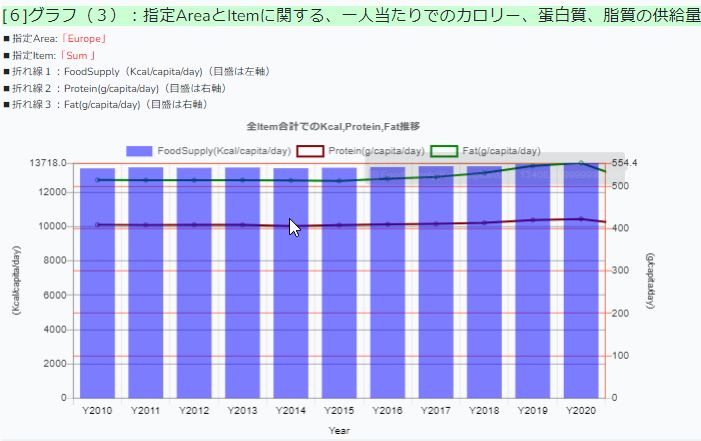

3)グラフ3

カロリー、タンパク質、脂質量の推移を折れ線で表示。

折れ線1:カロリー量(Kcal/capita /day)で、左軸目盛

折れ線2:蛋白質量で(g/capita/day)、右軸目目織

折れ線3:脂質量で(g/capita/day)、右軸目目織

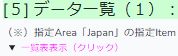

(2)データ一覧

グラフ(1)(2)の元データがデータ一覧表(1)、グラフ(3)の元データが一覧表(2)です。

ただし、データ一覧表は、初期表示では折りたたまれており、「一覧表表示」(クリック)で、表示されたり、折りたたまれたりします。

1)一覧表1

基本的に、FAO Food Balancesからの抽出データですが、Item:Allとした場合のみ、カロリー換算した合計の計算値になっており、単位も「million Tonnes」となっています。

2)一覧表2

FoodSupply(Kcal/capita/day)、Protein(g/capita/day)、Fat(g/capita/day)、それぞれをFAOから抽出したデータです。ただし、Item:Allとした場合は、全Itemの合計の計算値を算出しています。

2.データについて

FAOFoodBalancesデータの内容などについては、こちらの「FAO Food Balanceの可視化ーその他の各種ランキング(まとめ)」の中の「元データについて」をご覧ください。

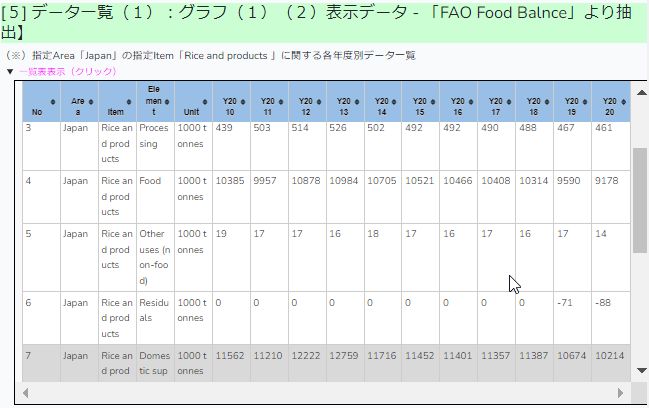

全データのダウンロードはサイズが大きすぎて無理かと思ってましたが、こちらのページの右サイドのリンクから、ZIP形式でダウンロードできることが分かり、今回、これを取り込みました。

FAOSTATページ

右サイドの「BulkDownload」

3.いくつかのサンプルグラフについて

初期表示の「Japan」の「Rice and Products」に関するグラフは、大きな変化がありません。

ですが、AreaやItemを変えてみると、ある種の傾向が見て取れるケースもあります。 以下のサンプルグラフを参照ください。

(1)品目別での推移グラフ

サンプルグラフとして、小麦、大豆の自給率、生産量、輸出量の推移について、1)地域別(北米、南米、アジア、アフリカ、ヨーロッパ)、また、2)国別(米国、ロシア)のグラフを以下にあげています。

アジア、アフリカで、特に大豆の消費指向量が増えているように見えます。また、なによりも、小麦、大豆ともに、ロシアの生産量が増えていることが目を引きます。

1)地域別の小麦、大豆の生産等推移(北米、南米、アジア、アフリカ、ヨーロッパ)

Item: Wheat And Products(小麦)

| Area | グラフ1 | グラフ2 |

| 北米 Nothern Amrerica |  |  |

| 南米 Southern America |  |  |

アジア Asia |  |  |

| アフリカ Africa |  |  |

欧州 Europe |  |  |

Item: Soyabeans(大豆)

| Area | グラフ1 | グラフ2 |

北米 Nothern America |  |  |

南米 Sothern America |  |  |

| アジア Asia |  |  |

| アフリカ Africa |  |  |

| 欧州 Europe |  |  |

2)米国、ロシアの小麦、大豆の生産量等の推移

Item: Wheat and Products(小麦)

| Area | フラグ1 | グラフ2 |

| 米国 United State of America |  |  |

| ロシア Russian Federation |  |  |

Item: Soyabeans(大豆)

| Area | グラフ1 | グラフ2 |

米国 United States of America |  |  |

| ロシア Russian Federation |  |  |

(2)Item:All(全品目のカロリベース合計値)の推移グラフ

全品目合計によるグラフですが、元データそのものではなく、カロリーベースでの合計値になるように加工したものです。結果的に、必要量を大きく上回った数値になってしまいました。カロリー換算のまえに、Itemの重複もあるようで、例えば、元データでは、「egg」が「S2949」と「S2722」の2通りのItemコードで登録されていてダブっています。その他、品目が細かく区分されていますが、重複があるのではないかと思われます。例えば「Fish」や「Meat」に関すると思われるものには以下のようなItem区分があります。

Fish

「Fish seafood」、「FreshWater Fish」、「Demersal Fish」、「Pelagic Fish」、「Marine Fish Other」

Meat

「Meat」、「Bovine Meat」、「Mutton & Goat Meat」、「Poultry Meat」、「Offals」、「Offals Edible」、「Animal fats」、「Animal Products」

従って、一応グラフ化したものの、あくまでも参考ということです。 ですが、それらしい傾向のグラフにはなっている様にも見えます。

以下はその例です。特に、ProteinとFatの関係(欧米に比べ、アジア、アフリカでは、Fatの割合が少ない)など、予想通りの傾向を示している様に見えます。

1)一人当たりのカロリー、タンパク質、脂質量の推移比較(米国、日本、他)

Item: All

| Area | グラフ1 | グラフ3 |

| 米国 United States of America |  |  |

日本 Japan |  |  |

2)同上の地域間比較(北米、南米、アジア、アフリカ、ヨーロッパ)

Item: All

| AREA | グラフ1 | グラフ3 |

北米 Nothern America |  |  |

南米 Soutern America

|  |  |

アジア Asia |  |  |

アフリカ Africa |  |  |

欧州 Europe |  |  |

Ⅱ.実際のシステム画面

Ⅲ. まとめ

2010~2020までの全データをダウンロードできることが分かり、これを取り込んで、当該期間の推移をグラフ化してみました。

特定エリア(国あるいはエリア)と品目を指定したうえでのグラフで、自給率や、生産量、消費指向量、輸出入量、などの推移を表示しています。

それそれのItemについて国家間での違いを窺い知ることもできますし、様々なElementに注目すると、更にいろいろ興味深いものがあるのではないでしょうか。

2020年度データに基づく、「FaoFoodBalancesデータの可視化」(その1)~(その3)のグラフなどと合わせ、お試し頂ければ幸いです。

コメント